本文最初是友情参与PTADAO分享会时的演讲主题,分享后我自己整理文本,几乎算是重新整理了一遍思路,形成了更完整的文章。发表于“歪脖三观”后改名为全链上游戏:现实不实,虚拟不虚,伟大不靠计划。这篇文章算得上我最近思想的“集小成”之作。在这里贴原文。

1创新的游戏:伟大创新的唯一方法是追逐新奇和有趣

最近来自OpenAI的两位科学家出了一本书叫《为什么伟大不能被计划》,试图论证伟大的科技创新往往不是预先计划的结果。

来清华后我一直在研究和教授技术史,对这一结论毫不陌生,技术史上可以找到的案例太多了,农业革命、工业革命、电力革命都是如此。

首先,“为什么伟大不能被计划”这一问题在某种意义上是一种“乞题”,概念的定义就预设了答案。所谓“计划”指的是朝向特定结果预先指定的步骤或方案,制定计划必定需要对结果和路径有足够的预估;但所谓“伟大”往往指那些超出预料的重大变革,既然难以预估,自然就难以计划了。

不过这一命题也不是单纯的同义反复,而是有一定启发意义的。它提示我们反思“计划”是有条件的。现有的技术体系往往就是制定计划必须参照的背景条件。比如我计划造一座桥,我就需要在现有的市场中考察可供利用的技术装备,比如有哪些材料,有哪些工程机械,有哪些运输工具等等。综合了对现有技术体系的了解之后,我就可以有效地制定出计划:这座桥能不能造,造的话大概需要多长时间和多少成本……

在原先没有桥的地方造出一座桥,这当然也是一种“创新”,但这不是那本书所说的“伟大的创新”,或者传统上说的“颠覆性创新”、“创造性破坏”。颠覆性创新的特点是:它不仅仅要利用已有的技术体系,而且要破坏和重构技术体系。

新技术从不起眼的萌芽成长到能够形成新的体系,需要很长的时间,而在这段时间之内,新技术非但不能提供更高的生产力,反而更像是一种不务正业的浪费。

马后炮来看,颠覆性创新最终当然是非常“有用”的,但在萌芽时期却未必如此。例如在一个遍布公路和加油站的体系内,汽车当然比马车管用,但是在土路和驿站的体系下,原始的汽车并不比马车更好用。

电灯在爱迪生之前已经被研究了80年,仅白炽灯的发明家就有20多人;飞机在莱特兄弟之前也有将近百年的研究和实践,如果追溯达芬奇的奇思妙想更是有四五百年的历史;最早的农作物被驯化之前并没有饱满的果穗,需要持续数百年的人为选种才能完成驯化(关于早期驯化的动机,有考古学家提出花园假说)……

如果只是为了改善照明,1800年的人们应该专注于油灯;如果只是为了飞上天空,1800年的人应该聚焦于热气球。如果大家都专注于可计划的事业,颠覆性创新就没有酝酿萌芽的土壤。

总而言之,光凭眼前可见的实用目的,是不足以成为那些投资者和发明家的动力的。但他们显然也不是漫无目的地瞎折腾,东一榔头西一棒槌,或者盲目跟风,缺乏持久沉淀,那样的话也很难完成伟大的事业。

那么究竟是什么动力,驱动着无数发明家和投资者,把精力和物力持之以恒地投放在那些尚未展现实用性,甚至是尚难以想象出实用性的新技术身上呢?对此,OpenAI的两位科学家给出了回答:“请注意,这可不是说人生就应该漫无目的、随波逐流。新奇性搜索算法不预设具体目标,但是它有价值观的指引,这个价值观就是新奇和有趣。只要你每次都选择更新奇和更有趣的方向,你就不会是平凡的。”

“新奇和有趣”不正是“游戏”的追求吗?我们不妨称之为“游戏态度”,从而与“实用态度”相区分。“游戏态度”是推动伟大创新的不可或缺的力量。

值得注意的是,“游戏”与“实用”相对,但并不与“赚钱”矛盾,只要有追求新奇有趣的文化基础,尚不实用的新发明也可以作为玩具或娱乐项目而盈利,这些游戏项目一方面给大众提供游戏和娱乐,另一方面也给发明家和投资者提供启发和反馈。

例如英伟达的显卡成为AI产业刚需之外,长期以来是靠游戏产业支撑的;让OpenAI最初崭露头角的是在DOTA2这款游戏中制造AI玩家。

瓦特在改良蒸汽机之前创业卖过玩具和乐器,帮助瓦特投产蒸汽机的合伙人博尔顿是靠做玩具发家的(不是儿童玩具,而是包括各种华而不实的金银器皿)。

激励了莱特兄弟的,最早是少年时代父亲买给他们的直升机玩具,随后他们开始自己制作玩具卖给朋友们,制作中发现如果增大玩具尺寸就难以升空,这激励了他们去研究飞行的原理。莱特兄弟的父母购买和自制了许多玩具,甚至允许莱特兄弟为了研究和改造玩具时偶尔逃学。

蒸汽机的理论基础是真空泵,而这一发明最早源自花园喷泉的抽水问题,后来无论是马德堡半球还是波义耳的真空泵都被大量用于公众表演……

博尔顿发家的小金器

莱特兄弟幼时的直升机玩具(复原品)

“电吻”,早期电学的一种应用,主持人摇动轮子摩擦生电,让年轻的情侣体验“触电”的感觉。在电池和电动机之前,静电没多少实用场景,主要是用于各种新奇演示。

2自由的游戏:享受自由是文明的目的

我们已经把“游戏”的意义解读为“创新的原动力”,这是对“游戏”的过分拔高吧?并非如此。在某种意义上说,这反倒是对“游戏”的贬低。因为这种解释只是把游戏看作一种有利于其它事业的“工具”。

赫伊津哈在经典之作《游戏的人》中讨论了许多对游戏的“解释”,最后评论说“它们的出发点均假设,游戏必定在为某种不是游戏的东西服务……对上述每一个‘解释’都可以如此反驳:‘就算这样吧,那游戏的乐趣到底是怎么回事呢?’”

“游戏有利于创新”这种观点并不比流俗的游戏观高明多少。流俗观点认为,游戏的意义在于“劳逸结合”——“适当游戏有利于放松神经,以便更好地投入劳动”。

无论游戏是为了什么服务的,我们还可以继续追问:该目的的意义又在哪里?例如:技术创新又是为了什么呢?人们辛勤地劳动又是为了什么呢?

技术和劳动才是真正工具性的。人们不总是说技术无好坏嘛:刀可以杀人也可以切菜,技术的价值取决于人们怎么使用它们——这种中立论的观点有些幼稚,但那些支持技术中立论的人,往往只会在技术遭受抨击的时候祭出这套说辞,然而在技术被人追捧时却假装忘记了技术只是工具这一观点。如果真的坚持认定技术只是工具,无所谓好坏,那又为何认为发展技术总是好事呢?

技术的发展本身不是好事,归根结底只有当技术的发展促进了人类的美好生活,才是好事。但很多技术中立论者并没有真正把技术看作不好不坏的工具,而是自觉不自觉地把技术看成终极的目的。例如,很多人看到“XX有利于创新”,就以为XX的意义得到了辩护,不再想到去追问那些“创新”究竟有利于什么?

如果游戏有利于创新,游戏就具有合理性,那么在某些条件下,奴役有利于创新的话,是否奴役也有了合法性?掠夺、剥削、盗窃、洗脑……如果它们有利于创新,难道都是好事了吗?有一些人为资本主义的原始积累作辩护,另一些人为996制度和底层的劳苦作辩护,他们都认为为了促进技术进步,一整个阶层或一整代人的苦难和牺牲都是值得的。问题在于,科技的进步是无止境的,这一代人应该为了加速技术进步而牺牲自己的幸福生活,那么下一代人就可以坐享幸福了吗?但他们继续牺牲仍然可以继续加速技术进步啊!如果人类应该为了技术进步而牺牲幸福,那么鉴于技术进步永无止境,结论就是人类应该永无止境地牺牲,永无止境地受苦和劳碌?

如果说劳动不是受苦,而是比游戏更“好”的生活,那么我们造福后代的方式就是想方设法让后代更少游戏、更多劳动?这难道就是人类文明的发展方向吗?某些蚂蚁爱好者也许真是这么想的,在他们眼里最理想的社会形态应该是蚂蚁社会,蚁后一门心思繁殖后代,工蚁们齐心协力辛勤劳动。但我显然不向往这样的社会。自由才是人的本性,越来越自由自在的生活才是值得向往的。

鼓吹“劳动最快乐”之类的论点时,需要区分内在和外在的快乐。比如说,劳动本身虽然痛苦,但想到劳动能够造福他人(退休后的自己、自己的后代、或者全人类),就感到快乐,这是外在的快乐,前面说了,如果这种“造福”的意思是“给他人带来更多劳动”,那么这种“快乐”仍然是虚幻无着的,或者是自欺欺人的。只有一件事情能够提供内在的快乐时,我们才能够摆脱无穷追溯,找到意义的锚点。那么一种内在地提供快乐的劳动是什么样的呢?无非就是像“游戏”那样的劳动。

所以说,技术和劳动本身没有意义,它们是追求意义的工具手段。只有当它们最终为了游戏,或本身成为游戏的时候,才是有意义的。

与其说游戏因服务于其它严肃事务而有意义,不如说任何事物只有最终成为游戏时才有意义。人类文明曾经在局部实现了这种以万事为游戏的状态,最典型的就是古希腊城邦。伊波利特·丹纳在其名著《艺术哲学》中说道:“‘噢,希腊人!希腊人!你们都是孩子!’不错,他们以人生为游戏,以人生一切严肃之事为游戏,以宗教与神明为游戏,以政治与国家为游戏,以哲学与真理为游戏。”

体育馆和剧院是希腊城邦的文化核心,而在市场和市政厅里,希腊人也像平等地游戏竞赛那样进行言说和辩论。在学术殿堂,希腊人也以“好奇心”为荣,享受知识本身的乐趣,而耻于为知识寻求实用目的。传说一个学生询问欧几里得几何学有什么好处,欧几里得丢给他三块钱并怒斥:“你现在得到好处了,滚蛋吧”。这是希腊人的文化特质,奥林匹克、戏剧、民主政治和数学等不同面相,都可以总结为希腊人的“游戏精神”。

当然,希腊自由民的生活方式依赖于奴隶制的支撑,但是对于现代人来说,哪怕在工作时身不由己,也有可能在下班后的8小时做自由民吧。如果这8小时自由的生活都争取不到,8小时的工作又有什么意义呢?

可悲的是,这8小时的自由生活一方面不断遭受内卷和加班文化的威胁,另一方面也总是被让人麻木沉醉的娱乐工业所占据。但好在我们还有游戏,游戏仍然能够提供解放性的力量,我在早前的文章“游戏及其使命”中说过:“虽然游戏产业同样经历着现代化,同样在发生着异化,但游戏想要好玩,总要给人的‘自由’留有余地。现代游戏的使命不只是填充人们的休闲时间,更重要的是,游戏能够让人短暂地从功利的循环中超拔出来,让人重新体验到自由的可能性。”

3游戏与解放:挣脱现代性桎梏的突破口

现代社会解放了奴隶,当然是人类文明的一大进步,但如果我们自满于“进步”而失去了进一步改造社会的决心和能力,让文明的历史终结于此,这也未必是美好的事情。马尔库塞在其经典《单向度的人》中,系统地批判了“发达工业社会”的困境:人类丧失了批判的向度,只剩下顺从工业技术体系这一种向度。

马尔库塞说道:“技术的解放力量——使事物工具化——转而成为解放的桎梏,即使人也工具化。”

工业技术当然可以是对人类有利的,有助于把人类从劳役中解放出来而追求幸福。但这句话不能把作为目标的“人”省略掉,变成“工业技术是有利的”,反而把人变成有利于工业技术的工具,这就本末倒置了。

我们前面已经谈到了手段与目的的颠倒——技术进步原本应该是造福人的手段,但却被许多现代人看作是人类应该追求的目的。而马尔库塞进一步指出,这种价值观颠倒在发达工业社会被体制性地固化了。现代的政治体制不再以追求自由、平等或人类幸福等目标而建立,现代政治体制的合法性被建立在“发展生产力”之上,似乎各种“主义”之争都是虚的,提升生产力才是实实在在的。然而问题是,想要提升生产力,就必须适应工业技术体系,结果就是越能够适应和发展工业技术体系的制度就是越好的制度。于是人类在整个文明社会的尺度上颠倒了手段与目的,把维护工业技术的发展当做了最高的目的。

在现代社会,如果人们还要继续谈论自由、公正、幸福等等宏大概念,就很容易受到“不切实际”的指控:你说得挺好,但究竟该怎么做呢?“务实”的人要求你提出可行的“计划”:第一步怎么做、第二步怎么做等等,毕竟不积跬步无以至千里嘛。但正如前文所说,伟大的革新是无法被计划的。在这个崇尚颠覆性创新的科技时代,整个社会体系本身恰恰彻底拒绝了颠覆性革新。

但是我们的社会体系真的已臻完美了吗?或者只需要渐进的修修补补就可以万世不朽了吗?近几十年来,我们并没有看到一切都顺顺利利地不断变好,相反,文化冲突、社会极化、阶级固化、贫富分化等问题反而愈演愈烈。随着技术的发展,一部分人的生活的确越来越丰富了,但人类引发灾难、自我毁灭的能力也与日俱增。就连提出“历史终结论”的福山也不再相信人类已经找到了社会体制的最终答案了。

如果我们还期待人类社会继续发生伟大的变革,这究竟如何才有可能呢?难道一定要等现有体系崩塌之后才机会从废墟重建吗?但随着技术力量的提升,现代文明的崩塌和古代文明的推倒重建不可同日而语,古代文明造成的灾难都是局域性的,而现代文明重建的代价可能是不可逆转的文明和生态灾难。

那么有没有可能以更温和的方式探索一种颠覆性的社会变革方案呢?马尔库塞的学生芬伯格在《可选择的现代性》中提出了跳出“工具理性”,寻求多元理性的一些思想,他没有提到游戏,但他为“另一种理性”提供的典型案例是东亚的围棋比赛。他指出围棋比赛中对礼仪和尊重的强调,超出了单纯为了达成目的的计算。事实上这正是“游戏”的特点:许多游戏有一定的目标,但任何游戏都不是“为达目的不择手段”的,游戏的真正目标永远是内在于游戏的乐趣,包括新奇感、成就感、友谊等不同形式的乐趣。

除了超越工具理性的游戏精神之外,一款精心设计的游戏更有可能直接成为某种理想社会体系的实验舞台。人们可以先在游戏中探索各种激进的社会变革的可能性,而不需要在现实中经受战火,等到相对成熟后才付诸实践。

无论向左还是向右,都是为技术发展打工

美国贫富差距日益增加,1%的富人已经超过60%中产的财富总和

4真实的游戏:现实不实,虚拟不虚

前面我们讨论了两种游戏观,一是工具主义的,即把游戏看作有利于某些其他事情的工具——劳逸结合有利工作,或者有利于促进技术创新,等等;二是存在主义的,即游戏本身就有内在的合理性,不需要另一件事情来为它辩护——游戏内在的意义包括各种乐趣、新奇感、成就感、卓越感等等。

注意这里指的是两种游戏观,而不是两种游戏。针对同一种游戏也可能有不同的观念。比如同样一种体育项目,有人视之为养家糊口的职业,有人视之为锻炼身体的手段,有人享受其内在的快乐。甚至同一个人身上,也可能同时交杂着多重的观念。

除了对游戏本身的看法之外,决定人们如何看待游戏的,还有对于现实世界的看法。

日语里有个词叫“现充”,指那些现实世界中生活得充实的人们,ACG(动漫、游戏)爱好者们认为自己与“现充”对立,因为现实过于充实的人通常不能理解动漫游戏爱好者的世界。

这当然是有道理的,现实和任何一款游戏一样,都能吸引人沉浸其中,只是相比于许多游戏,大多数人在现实世界中的“游戏体验”并不是很好,所以他们愿意在虚拟世界中寻求补充。当然,有些人只是希望借助游戏来逃避现实,而也有人仍然坚持改变现实的希望。

遗憾的是,现实世界并不总是比虚拟游戏更加“充实”,在现实世界中感到充实的只是少数人或者少数时间的事情,而对于更多劳苦大众而言,在现实生活中体验到的只是“劳碌”,而非充实。

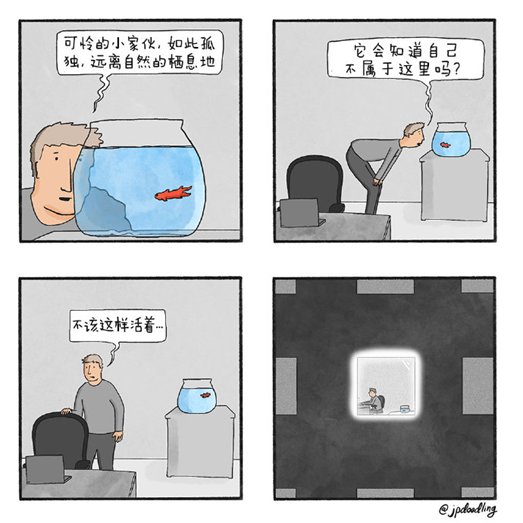

一个流水线员工在工位上呆坐不动拧一整天螺丝,拖着疲惫的身躯挤公交回到水泥森林中一个小格子间里,只有在路上和睡前刷刷手机的时间感到一些放松,这样的生活中最具充实感的体验恐怕就是由手机里的虚拟世界提供的了。劳碌能让人忘记思考,但不能填充人的精神世界,要不然当牛做马的奴隶才是最充实的了。

在工业世界,人变成了社畜、人矿、耗材、人力资源……他们作为生产资料是真实存在的,但唯独作为人的生活而言并不真实。

一个人的真实感取决于什么呢?许多文艺作品里都会这样表现:当某个人穿越了或者坠入梦境之中,怀疑世界的真实性时,他睁眼第一件事可能是找镜子,或者看看自己的手(同时运动自己的手),或者掐掐自己的脸。这些动作不是单向地接收信息,而是试图进行某些活动,并在这个世界中看到这些活动的“反馈”。如果我笑了而镜子里的影像没笑,我手指动了而我眼中看到的手没动,如果我手摸脸了而我的脸却没有感觉变化,那么这个世界就是不真实的。

在外部世界中看到自己,这是确认世界和自我真实存在的方式。事实上,马克思认为这才是“劳动”的根本意义:“劳动的对象是人的类生活的对象化:人不仅像在意识中那样在精神上使自己二重化,而且能动地,现实地使自己二重化,从而在它所创造的世界直观自身。”(《1844年手稿》)

在辛勤耕耘后看到丰收的成果,在精心打磨后看到成熟的作品,在积极行动后看到他人的认同……当我能够看到的行为能够在世界中留下印记,而不是烟消云散时,我很容易感到充实。

但马克思也注意到,这种“直观自身”的行为在工业时代发生了“异化”:“劳动对工人来说是外在的东西,也就是说,不属于他的本质的东西:因此,他在自己的劳动中不是肯定自己,而是否定自己……工人只有在劳动之外才感到自在,而在劳动中则感到不自在,” (《1844年手稿》)

为何如此呢?首先是工业化生产的新模式造成的。流水线生产是工业化的集大成,一个流水线工人和一个传统的工匠大不相同,当传统的工匠正在制作时,他的技艺、他的眼光、他的品位、他的创意、他的意志,都可以直接反映到他的作品里头。当他的技艺提高时,作品就更精美;当他的创意独到时,他的作品更独特;当他敷衍了事时,他的作品也变得粗制滥造……但是以上这些都不会发生在一个流水线工人的体验之中,流水线并不要求他提升技艺、琢磨创意,他只需要按照要求完成既定动作,而这一预先设定的动作中并不体现他自己的意志。甚至一个流水线工人很可能压根就没见过他参与生产的东西最终是什么样的,一个苹果手机生产线上的员工可能从未玩过苹果手机,也不会为苹果手机的精彩设计而感到自豪。

劳动者能够看到的唯一反馈就是薪水。但钱是一种完全中性的东西,在上面看不到任何属于你的个性。事实上你不是作为独特的你而收获了工资,而只是作为“人力资源”的提供者,收获了一定劳动力资源的卖价。从薪水中能直观到的,只是作为牲畜的真实感,而不是作为人的真实感。难怪马克思说道:“动物的东西成为人的东西,而人的东西成为动物的东西。”

除了体力工作之外,公共行动也变得越来越虚无。古代人做了善事可以在十里八村交口称赞,做了坏事可能被街坊邻居指指点点。而一个住在水泥森林格子间里的现代人,可能住了十年都不认识自己的邻居,现实世界中几乎已经找不到能够展现自我并收获反馈的公共空间了。反而只有微博、朋友圈等虚拟空间之中还勉强保留了一些行动空间。然而,许多影响力较大的人,明星偶像们,甚至包括政治家,他们也越来越多地失去了真实的自我,变成了由娱乐工业所定制的“人设”。

“在自己所创造的世界直观自身”这件事情,在数字世界、虚拟空间同样也可能发生,毋宁说在这个单向度的工业社会中,虚拟空间反倒是寻回真实感的救赎之地。

数字世界提供的救赎有两种方式,一是通过致幻麻醉,通过各种感官刺激和频繁的操作让人沉陷其中,类似借酒消愁的形式让人逃避糟糕的现实;二是提供更真切的“反馈”,让人们的劳作和行动有机会留下更直观的印记。

即便是单机游戏也经常会涉及收集系统、装饰系统、成就系统等等,让玩家随时看到自己努力的成果。一款典型的抽卡手游,玩家是冲着精美的卡面去玩游戏收集卡片的吗?不完全是。因为这些精美的卡面都可以在网上搜到,右键另存为就行了,想看多久就看多久。但玩家的欲求不止是看卡片,而是还想“拥有”卡片。

这种“拥有”是虚幻的吗?未必如此,因为我确实能够去启用它、操作它、养成它,不是单纯眼睁睁看着,而是能够通过它看到我行为的反馈。

此外,数字世界不止有单机游戏,更提供了丰富的人际交互的机会,而在这些人际交互之中,形成了各种围绕共同的兴趣而形成的线上社区,人们的行动可以确确实实在其中激起回响,收获实实在在的认同感、参与感、交互感。

在网络世界,我们可以看到许多字幕组、Mod制作者、攻略分享者、百科整理者、速通挑战者等等,他们不是为了赚钱,而是无私地分享或展示自己的创作。因为他们可以在分享行为后看到世界的回应,看到积极的反馈。

在这些“虚拟世界”之中,人们编织和创造的东西,不仅能够在虚拟世界之内收获回响,更有可能反馈回我们的现实世界。

在某种意义上说,人类文化的特征,无非就是不断在虚拟世界中建构意义,并反过来引领社会的发展。这不是我信口开河的观点,而是许多历史学家和文化学者的共识,赫拉利最流行的《人类简史》讲述的核心观点就是如此,他自己总结道:“对智人最好的描述是,他是会讲故事的动物。我们创作出了关于神、国家和公司的虚构故事,而这些故事构成了我们社会的基础和我们生活意义的源泉。”

从最早的洞穴壁画开始,到史诗、戏剧、文学,到漫画、电影、电子游戏……人类构筑“虚拟世界”的载体在不断丰富,而虚拟世界的现实力量从未减弱。人们在虚拟世界中追求的向来都是真实的东西,甚至是比真实更真实的东西,即支配和引领现实的力量。

即便单机游戏也有可见的成就感

5.更酷的游戏:一款真正“革命性”的游戏需要什么?

每一种游戏都或多或少蕴含着自由的精神和解放的力量,哪怕是娱乐工业生产出来的媚俗游戏,都不例外。因为但凡游戏,总是或多或少需要玩家亲身参与、主动交互的,保持自主性和交互性的游戏“玩家”总是比单纯的“受众”更自由一些。

麦克卢汉是最著名的媒介思想家,他指出“媒介即讯息”,意思是就对人们产生的影响而言,媒介本身的形式经常比媒介所传达的内容更重要。具体就游戏而言,我们也可以说,游戏的玩法形式至少与游戏的具体内容同等重要。

麦克卢汉还提出了冷媒介和热媒介来区分媒介的不同倾向,冷媒介清晰度低,留白更多,需要人更多的参与补全;而热媒介清晰度高,留白较少,只需要简单地接受信息。

套用冷热媒介的说法,“游戏”总有有些“冷”的,因为游戏的重点总是“玩”,是人的主动参与。

麦克卢汉使用“清晰度”的概念容易让人误解,事实上媒介的“冷热”并不是一个可以精确量度的科学概念,事实上麦克卢汉并不是从自然科学中借用来“冷”(cool)、“热”(hot)这两个词的,事实上,他是从俚语那里借用而来的。也许更好的翻译是“酷媒介”和“辣媒介”?

我们会说:“那个酷女郎(cool girl)穿了条热裤”,或者“那个辣妹(hot girl)的上衣很酷”。酷与热经常交织在一起。麦克卢汉注意到俚语中冷与热概念的含混性,他并不排斥这种含混性,反而正是在这种含混的流行语义下借用了这两个词。

显然,麦克卢汉更喜欢“酷”,当我们说“这件事一点都不酷”时,我们并不是在表达任何温度概念,而是更可能在说此事“无趣”,或者在说此事“不负责任、丢人、不体面”等等。麦克卢汉说道:“俚语中使用的‘cool’还可能有许多其他的意思。它表示承担义务、亲身参与,使人的一切官能都卷入其间。”

要注意,麦克卢汉所谓的“使人的一切官能都卷入其间”并不是指媒介的内容包含全部的感官,而是说媒介提供的“留白”包含了全面参与的可能性。媒介本身如果“高清晰度”,提供了过于丰富的感官内容,那么反而会抑制人的主动性和交互性。

人的能力是有限的,要专注于某一行动,就必须简化和屏蔽过于丰富的感官信息。所谓两耳不闻窗外事才能一心只读圣贤书,如果耳边总有人叫嚷,鼻子里总问到饭香,桌子还会振动滋水,那么别说读书了,啥事儿都专注不了。

乐高积木是“低清晰度”玩具的一个例子,为什么不把颗粒做得更小一些,配色做得更花一些呢?这样积木的成果可能“分辨率”更精细了,但玩家更难以自如地操控构建了。当然,成果显得太过粗糙也不好,因为这样一来亲身参与所收获的“成就感”就变低了。

棋类游戏是“低清晰度”游戏的另一个例子,玩家并不需要栩栩如生的棋子和过于丰富的感官刺激,比如毛茸茸的“马”、隆隆响的“炮”、会流血的“卒”。感官内容的丰富反而会破坏整个游戏。而围棋简直是“低清晰度”的典范,它的棋盘和棋子最为极简单调,但提供了最丰富的博弈空间。

VR游戏似乎是典型的“高清晰度”游戏,因为它试图提供“全感官”的过于丰富内容。但其实也不尽然。从我的经验来讲,VR游戏中最令人兴奋的其实不是高分辨率的逼真图像,和高保真的环绕立体声,而是更强的参与感——“我能够直观地看到自己双手的活动”,尽管VR世界中我的身体是一个虚构的数字化身,但我的一举一动确实可以收获直接的反馈。虽然任何传统游戏也都能看到自身行动的反馈,但行动的余地非常受限,我只能通过WASD等按键来输出“行动”。而一些VR游戏之所以更有交互感和真实感,是因为我的行动余地被拓宽了,是因为我的“一切官能都卷入其间”,而不是“一切官能都受到刺激”。

一款游戏,如果目的只是满足沙发土豆式的“受众”消磨时间的需求,那么当然值得朝向“高清晰度”、“全感官内容”来发展,但如果我们希望的是一款更偏向“创新”、“自由”、“解放”和“真实”的游戏,一款有革命性意义的游戏,那么高清内容就并不是那么重要的事情,更重要的是“酷”,是留白的技巧,以保障真实感和交互性。

在我看来,真正革命性的游戏不是“全感官游戏”,而更可能是“全链上游戏”。

6.全链上游戏:区块链能为游戏提供什么

所谓“全链上游戏”,指的是“将游戏内所有的行为交互及目标状态全部上链,即核心的游戏逻辑以及资产经济模型都经由区块链处理,将区块链作为游戏的服务器,而玩家所有的操作均通过与智能合约的交互完成,甚者连游戏的叙事和治理也通过DAO的形式完成去中心化,以此来实现真正的去中心化游戏。”更多技术性的原理我也是从PTADAO那里贩来的,这里不多解释了。

区块链能够提供去中心化和不可篡改的历史记录,这些特性在我的博客上也有许多讨论,我也不多赘述。此处重点再聊一聊区块链之于一款游戏而言具体有哪些意义。

- 工作的成就感

区块链记录的不可篡改性,提供了可见而扎实的成就感,行动的成果都会烙印在区块链上,而不会被游戏运营商篡改,或因为游戏关服而烟消云散。

- 利益的真实性

区块链自带可全球自由交易的货币体系,能够把真金白银的博弈引入游戏之内。就像打牌时加一些彩头更能激励玩家投入身心。另外实际利益的存在也可以让各种实验性的社会探索更加真实,另外,区块链去中心化和账本透明的特性使得各种利益关系更加公正和透明。

- 社区的自组织

围绕传统游戏也可以自发形成丰富的趣缘社区,但社交平台相对来说都很扁平化,而且社区成员的交互依附于各个社交平台,各个平台上的身份和游戏内的身份往往互不相通。而基于区块链形成的DAO等组织方式,一方面也可以形成自下而上自发的社区组织,另一方面这些社区可以做到身份和社交都由玩家自主控制,不受任何平台和服务商制约。

- 规则的透明性

区块链智能合约可以以完全公正透明的形式执行游戏规则,包括各种实验性的激进规则。

- 超越空间

超越传统地域和国界的限制,加入游戏无需许可。

- 超越时间

游戏有可能持续自发运转,只要有玩家留存就可以无限进行,没有关服风险。

- 激励创新

全链上游戏虽然难免“低清晰度”,但留白更多,更有利于自下而上生成内容。

- 探索革命

玩家可以隐匿现实身份,以安全而低成本的方式进行乌托邦实验。

我最近乐意为PTADAO免费吆喝,正是因为他们对全链上游戏的理解。当然,我不敢保证他们一定能做出我理想中的革命性游戏,也许成功者是其它全链上游戏,也许半上链游戏也有前途,谁知道呢。但我始终相信与区块链结合的新型游戏将是革命性的,不仅就游戏玩法而言是革命性的,而且就如何克服现代工业社会的种种困境而言,也是革命性的。